設定する必要はある?

どんな風に書けばいいか分からない

こんな悩みを解決します。

本記事の内容

- メタディスクリプションについて

- メタディスクリプションとSEO

- メタディスクリプションの書き方

- メタディスクリプションのテンプレート

メタディスクリプションとは、記事タイトルの下に表示される文章です。

記事の内容を要約する役割があり、クリック率にも影響する重要な要素です。

しかし、メタディスクリプションを設定してない人も多いものです。

本記事ではメタディスクリプションについて、概要や書き方を解説します。

また、今すぐ使えるテンプレートも紹介します。

メタディスクリプションとは

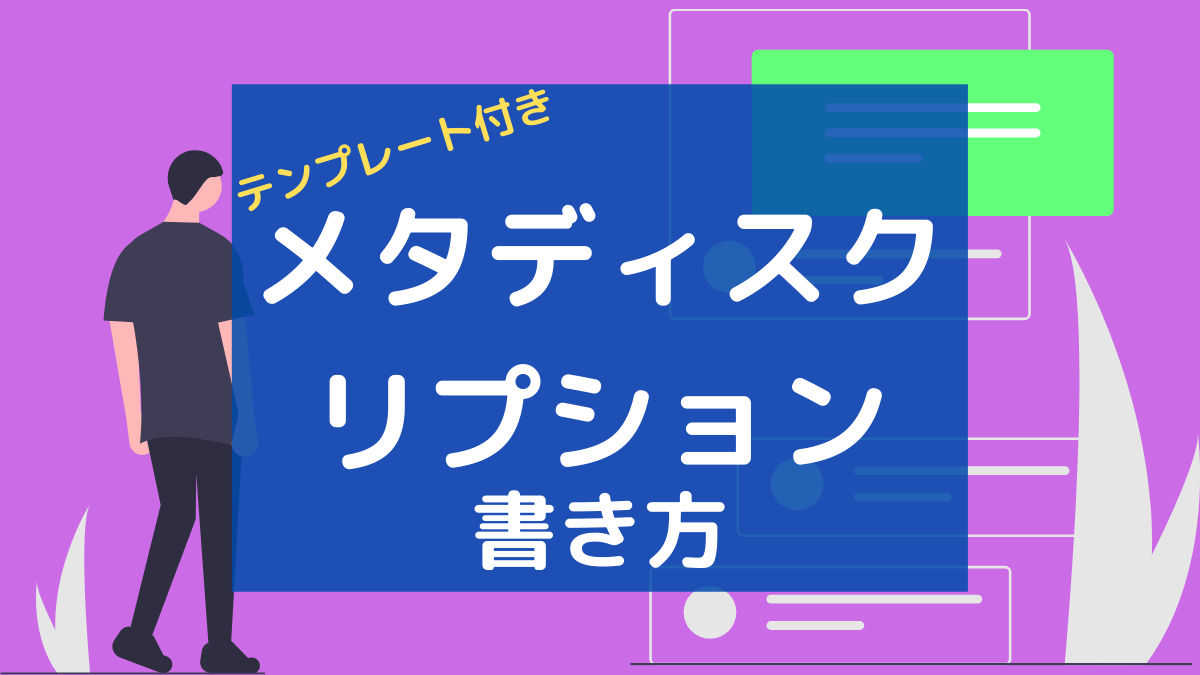

メタディスクリプション(meta description)とは、記事タイトルの下に表示される文章です。

画像のようにメタディスクリプションには、記事の内容を要約する役割があります。

- 読者に記事の内容を伝える

- 検索エンジンに記事の内容を伝える

また、タイトルがクリック率に影響するように、メタディスクリプションもクリック率に影響します。

読者はタイトルを見た後、メタディスクリプションを見て概要を確認するからです。

そこで読者が求める概要が書かれていれば、クリックに繋がります。

クリック率を高くするためにも、記事ごとに設定しておきましょう。

また、読者はメタディスクリプションを読む前に、タイトルでクリックするかをふるいにかけます。

クリック率が上がるタイトルの付け方について知らない方は、こちらの記事もチェックしましょう。

メタディスクリプションのSEO効果

メタディスクリプションは、直接SEOに対する効果はありません。

理由はGoogleがサイトのランキングを決める要素に、メタディスクリプションが含めてないからです。

しかし直接SEOに関係しないからといって、メタディスクリプションを書く必要がないわけではありません。

メタディスクリプションはクリック率を上げる効果があります。

クリック率が上がれば、アクセス数も上がり被リンクをもらえる可能性も増えます。

被リンクの数はSEOに影響するので、結果的にメタディスクリプションがSEOに影響を及ぼすことなります。

メタディスクリプションは間接的にSEO効果があります。

メタディスクリプションの書き方

メタディスクリプション書き方で注意することが3つあります。

- 文字数

- SEOキーワードを入れる

- 読者の検索意図を満たす

これらについて順番に解説していきます。

文字数

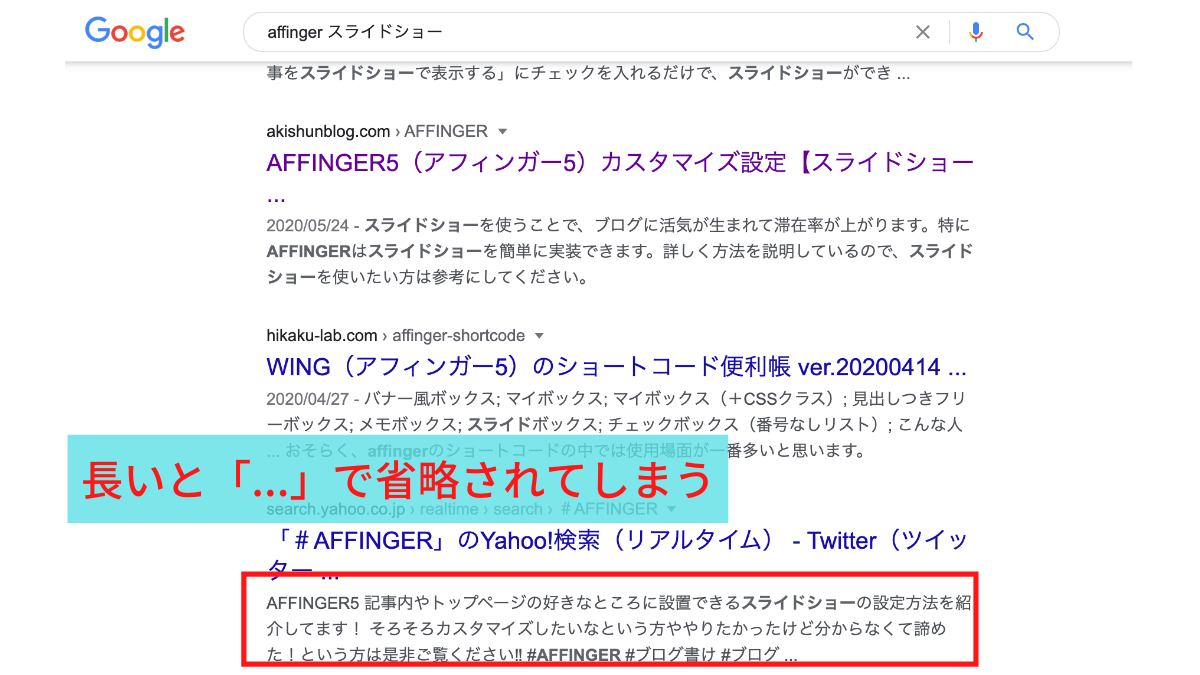

メタディスクリプションは長すぎると、途中で「...」と表示されてしまいます。

すると、記事の内容を読者や検索エンジンに正確に伝えることができません。

なので見切れないように、文字数を調整する必要があります。

PCとスマホでは表示されるメタディスクリプションの文字数は異なります。

以下にまとめました。

- PC → 全角約120字

- スマホアプリ → 全角約70字

いくつかの記事から文字数をカウントしましたが、正確な文字数についてはバラバラでした。

なのでおおよそ上記の数字を目安にしてください。

PCに合わせた120字以内で、メタディスクリプションを設定するようにしましょう。

SEOキーワードを入れる

メタディスクリプションに、その記事で狙っているSEOキーワード入れるようにしましょう。

画像のように検索された時に、キーワードが太字で表示されます。

例えば上の画像の記事では「AFFINGER スライドショー」をキーワードとしています。

なので「AFFINGER」と「スライドショー」で検索されてるので太字で表示されています。

太字になると目立つので、読者の目にとまりやすくなります。

そうするとクリック率が上がるので、SEOキーワードを入れるようにしましょう。

読者の検索意図を満たす

メタディスクリプションの内容は、必ず読者の検索意図を満たすようにしましょう。

例えばこの記事では「メタディスクリプション 書き方」というSEOキーワードを狙っています。

なのに「メタディスクリプションの効果について説明します」と表記しても、読者の検索意図を満たしません。

するとクリック率も下がってしまいます。

クリック率を下げないためにも、検索意図を考えてメタディスクリプションを設定しましょう。

メタディスクリプションのテンプレート

メタディスクリプションは下記の構成で書くとよいでしょう。

メタディスクリプションの構成

- 問いかけ

- 記事の内容

- ベネフィットや経験談

- 記事へ誘導

この記事のメタディスクリプションを例に解説していきます。

メタディスクリプション(meta description)の書き方知っていますか?本記事では概要や書き方、テンプレートを解説しています。正しい書き方を覚えるだけでクリック率を上げることができます。詳しく知りたい方は参考にしてください。(117字)

また、上述の「メタディスクリプションの書き方」は守るようにしましょう。

step

1問いかけ

メタディスクリプション(meta description)の書き方知っていますか?本記事では概要や書き方、テンプレートを解説しています。正しい書き方を覚えるだけでクリック率を上げることができます。詳しく知りたい方は参考にしてください。

まずは想定する読者に問いかけましょう。

問いかけることで、読者の気を引くことができます。

step

2記事の内容

メタディスクリプション(meta description)の書き方知っていますか?本記事では概要や書き方、テンプレートを解説しています。正しい書き方を覚えるだけでクリック率を上げることができます。詳しく知りたい方は参考にしてください。

記事の内容を書くことで、記事の説明をします。

ここではまとめの内容と同じにすると良いでしょう。

step

3ベネフィットや経験談

メタディスクリプション(meta description)の書き方知っていますか?本記事では概要や書き方、テンプレートを解説しています。正しい書き方を覚えるだけでクリック率を上げることができます。詳しく知りたい方は参考にしてください。

ベネフィットや経験談を書くことで、読者の興味を更に一段階上げることができます。

一番読者が興味を引けそうな内容を、ここで書くようにしましょう。

step

4ベネフィットや経験談

メタディスクリプション(meta description)の書き方知っていますか?本記事では概要や書き方、テンプレートを解説しています。正しい書き方を覚えるだけでクリック率を上げることができます。詳しく知りたい方は参考にしてください。

最後に記事をクリックしてもらうように誘導します。

ここまで読ませることができれば、大抵の場合はクリックしてもらえます。

ただし。120字はとても短いものです。

上記の例でも117字とギリギリです。

記事によっては「ベネフィットや経験談」「ベネフィットや経験談」は省略しても構いません。

WordPressにおけるメタディスクリプションの設定方法

WordPressを用いたメタディスクリプションの設定方法を解説します。

設定方法には2種類あります。

- WordPressテーマの機能で設定

- プラグイン「All in One SEO Pack」で設定

①はテーマによってできるか決まり、②はWordPress利用者なら誰でもできます。

①がない場合は②の方法で設定しましょう。

WordPressテーマの機能で設定

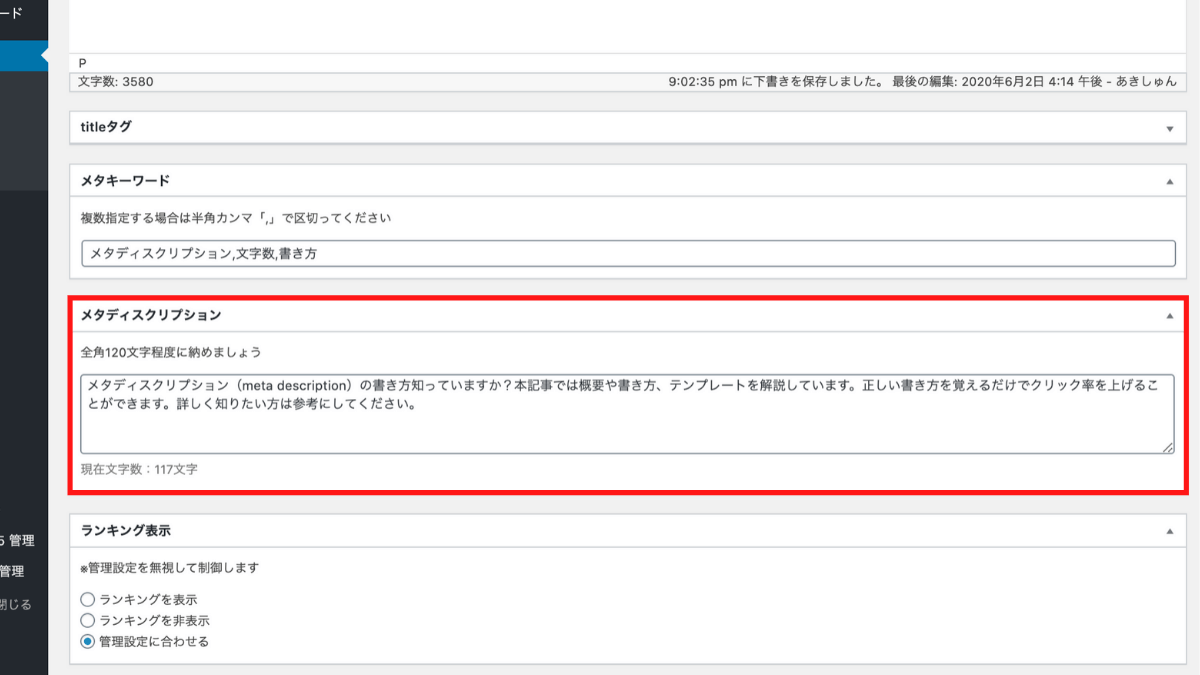

WordPressのテーマによっては、元から標準機能でメタディスクリプションを設定することができます。

例えば、当サイトで使用しているテーマ「AFFINGER」でも標準機能として使えます。

「AFFINGER」の場合は「投稿の編集」の下の方に、赤枠のような記入する欄があります。

「AFFINGER」以外にも標準で備え付けられているテーマは多いです。

各自身のテーマで確認してみてください。

「AFFINGER」についての特徴や口コミ・評判を知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

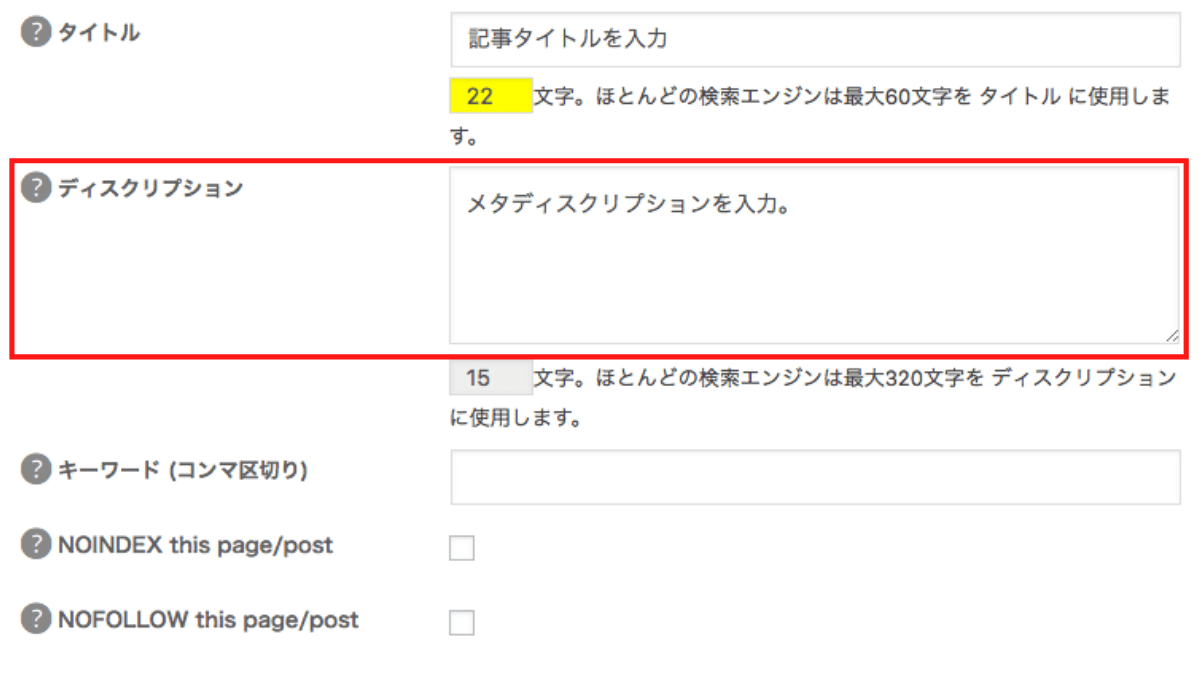

プラグイン「All in One SEO Pack」で設定

WordPressプラグインを利用すればメタディスクリプションを設定できます。

「All in One SEO Pack」をインストールして、有効化したら投稿画面の下の方にメタディスクリプションを設定できる箇所が表示されます。

赤枠の欄にメタディスクリプションを記入しましょう。

メタディスクリプションの書き方まとめ

本記事ではメタディスクリプションについて、概要や書き方、テンプレートを紹介しました。

適切なメタディスクリプションを書くことで、読者の興味を引きつけ、結果的にブログを成長させることに繋がります。

後に設定すると大変なので、記事を書く際に設定しておきましょう。

また、他に役に立つブログ記事は下記にまとめていますので、ご活用下さい。